2022年1月23日星期日

2022年1月20日星期四

试解西山高桥寺历史之谜

高桥寺位于潭柘寺镇鲁家滩村西南,坐落在糓积山主峰东侧阳坡之下。糓积山主峰形如巨型卧虎,俯卧于高桥寺遗址之上。与主峰头尾相连的南北两条山脉,犹如巨大的臂膀环绕其周边。高桥寺坐西朝东,背山朝阳虎踞龙蟠。遗址东西长约百米,南北宽约五十米,寺院面积约五千平方米。高桥寺西距灵鹫寺约950米;东南距观音殿约1130米;即可独享佛门清净,又与之相邻寺院互为援应。高桥寺地处房山与门头沟交界处,北纬39°50′47″,东经116°00′51″,海拔448米。

“高桥寺”史无记载,遗址内不见碑碣,寺前的一座高拱石桥便被冠以寺名。多年来它的真实寺名如同一团迷雾,被“广智寺”一说所迷糊。笔者在常见明清史籍中反复查阅,始终一无所获。随着各级政府对传统文化的进一步重视,京西文史作者也在不断地挖掘高桥寺历史。一部房山文史中有这样一段话:“高桥寺因高桥而得名俗称,正名不详,与广智寺常混为一谈,至今也尚未理清两寺关系及各建筑归属“。高桥寺与广智寺是一体还是誤作混谈,是笔者试解的主題。二十多年来有关高桥寺的著述连篇累牍,但大多观点一致。纵览京西诸多文史著述,基本一致的认为“高桥寺原名广智寺”,且“建于明代”。仅举几例如下:

1998年出版的《京西揽胜》在“古塔多姿”一节中记载:“广智寺过塔 鲁家滩村西南广智寺过塔,建于明代,坐西朝东,覆鉢式,高3.8米。东面佛龛雕坐佛一尊,整座塔建在高3米长宽4.2米的台基之上,台基设券洞,高2.3米,宽2.2米。旧时这里有规模宏大的广智禅寺,香客求佛必经此塔。过塔在佛教宣传上是一大创举,只要人从塔下走过,就算向佛进行了一次顶礼。对信佛者可算是大开方便之门。北京地区原有过塔数座,均已毁坏,著名的居庸关云台就是过塔的基座。现在北京地区只有鲁家滩过塔是仅存的实物”。(引自《京西揽胜》古塔多姿篇256页广智寺过塔)。

2006年出版的《门头沟区志》记载:“高桥寺过街塔位于潭柘寺镇鲁家滩村西南3公里的山沟里,建在阳坡的方形台座上,台座开有一东西向的券洞,去往高桥寺的古道从洞内通过,台座边长4.2米,高3米,由石块砌成,洞高2.3米,宽2.2米。台座上石塔为覆鉢式喇嘛塔,高四米。塔身东向有一石雕佛龛,龛高0.46米,宽0.3米,内供一尊佛像,石佛高0.31米。佛在塔上,塔在券洞上,过券洞后约百米有一座跨涧石桥,寺本名广智禅寺,因寺前石桥得名高桥寺“。(引自《门头沟区志》第十七编文物第三节“塔、过街楼、戏台、石幢”610页高桥寺过街塔小节)。

2008年出版的《门头沟村落文化志》,对过塔和寺院遗址分别做了记录。“高桥寺原名广智禅寺,只因寺前有这一石桥,因此得名为高桥寺。广智禅寺建于明代,经过街塔,西行百米,过山涧上的单孔石桥即到。该石桥长20米,宽2.2米。桥至涧底约30米,桥栏高0.7米,宽1.3米。从桥上下望涧底,如万丈深渊,令人头晕目眩,这就是人们说的高桥。高桥是京西古桥的重要遗存。广智禅寺,坐西朝东,东西长百米,南北宽50米,它背依高山,视野非常开阔。寺中有三间大殿,为大雄宝殿一座,供奉着佛祖释迦牟尼坐像,其次还有观音殿、弥勒殿等。广智禅寺规模宏大,气宇轩昂,善男信女顶礼膜拜者摩肩接踵,香火及其旺盛,是当地仅次于潭柘寺的寺庙。寺庙在解放后还有一定的规模,但是在文革中遭到了毁灭性的摧残,庙中的多数文物均已被毁”。(引自《北京門頭溝村落文化志》潭柘寺镇鲁家滩一节“文物古迹”小节361页高桥寺过街塔)

广智寺一称除上述刊物所载之外,诸如《门头沟文物志》、《京西古镇—潭柘寺》、《京西古村》、《门头沟文物见闻》、《京西寺庙》、《门头沟第三次文物普查统计》和《中国文物地图》。这些著述均或详实、或简略地谈到高桥寺,并确认为“明代建”、寺名“广智禅寺”。京西文史著述基本一致的记录口径,即给关注京西文史的人一种错觉,也为今后的开发利用埋下隐患。“高桥寺即广智寺”一说,实际缺少实地调查,也无历史文字依据。如今,吕峪沟内的观音宝殿已经被房山区定为区级文保“广智禅寺”。一千多米的距离,山上山下之别,出现同一寺名的两座寺院。这不是“诸葛故里”式之争,也绝非古代佛教寺院的奇迹,而是需确认真伪的科学问题。笔者二十年来,数十次在这一带山区探索。面对矛盾中的两座“广智禅寺”,不敢轻易做出定论。笔者才疏学浅心怀忐忑的心情,与京西文史作者探讨商榷。下面从吕峪沟内“广智禅寺”敕赐碑;高桥寺主要历史建筑特色;以及高桥寺附近发现的摩崖石刻等试作解析;以求解开高桥寺历史之迷。

一.高桥寺与广智禅寺是各自独立的寺院:

高桥寺地处榖积山东部阳坡台地,四面被山体合围形成一处山间小盆地。寺址坐落于小盆地的西北高台之上,小盆地东部的吕峪沟是天然出山通道。这条通道史有多称,梨儿峪、柳叶沟、庙沟、李儿峪沟,现代版图上标为吕峪沟。吕峪沟自高桥寺盆地出口,至房山晓幼营出山长约5公里。沟内遗存有明代所建环秀寺,明代太监“议会诸公寿藏域”牌坊,和高桥寺盆地出口的观音宝殿。观音殿院内存一方石碑,碑文已风化不清,但碑首“勅赐廣智襌寺”六个大字尚能清晰的辨认。十几年前有同道根据此碑认为这里应是广智寺,笔者因受文史著述的影响,认为这里似为广智寺的一处前殿。

随着对这一地区了解的加深,笔者对“高桥寺即广智寺”一说也越发产生疑惑。偶然间在卫星图观看地形,意外地发现观音宝殿后存有建筑遗迹。笔者及时赶往观音殿查证,所见遗址情况如下:

观音殿及殿后高低错落成三級台地,最高一级平台东西长30米,南北宽12米。南侧偏西遗存一段残墙,长1.8米,高1.43米。墙厚度为下宽上窄,在60至50厘米之间。西墙偏北遗存一段残墙,长1.9米,高1.45米,成梯形残留。北墙根现两处盗坑,坑内有加工石材。平台上的条石一般宽20至23厘米,长1米到1.2米不等。遗址内不仅可见加工石材,还可见半截残砖。遗址北部遗存一段石墙,长9米,残高1.45米。中间一级台地现状长而窄,南北长22米,东西宽3米有余。二三级台地间是成南北的一堵石墙,墙高约6米。二级台地南北两侧各遗存一段东西向山墙,南侧残墙略短,北侧墙略长于南墙。北侧遗存的山墙长5.8米,高3米。后部高墙中间位置可见两块大型条石,条石下部可见坡状石垜,应该是通向第三級台地的阶梯。二级台地中部有一处盗坑,深约2米,长近两米,宽一米。观音殿及殿后遗迹东西长近60米,南北最宽约33米。总占地面积近两千平方米。

高桥寺寺院面积约五千平米,而广智寺仅有不足两千平米。广智寺是否属于高桥寺的下院,答案也是否定的。历史上著名的寺院的确存在下院,如潭柘寺、戒台寺均有下院。但潭柘寺下院名为奉福寺,戒台寺下院名为西峰寺。由此可以说,高桥寺与广智寺均为各自独立的寺院,不存在附属关系。假设两者真的存在附属关系,勅赐廣智寺碑这巨大的荣誉应该安放在主寺,而不会立在附属的下院。

北京历代所建寺庙很多,也的确存在重名的寺庙。但相距仅一千余米距离,出现同样寺名的两处寺院,历史无此记载。房山区确认挂牌“广智禅寺”为区级文保,并非草率无据可依。而京西所谓的“高桥寺原名广智寺”之说,却缺少证据。事实上,广智寺是一处独立的小型寺院,观音殿院内遗存的“勅赐廣智襌寺”碑,更以实存文物佐证观音宝殿即“广智禅寺”的一部分。

二.高桥寺遗存的时代特色建筑:

高桥寺原有三大特色建筑,即过街塔、高桥和城堡式山门。这三大特色建筑,均具有明显的时代特征。

1.高桥寺过街塔:

高桥寺过街塔立于盆地高台东部边缘,西距寺院山门约220米,东距广智寺980余米。过塔毁于两千年以前,塔下塔台还幸运地留存下来。塔台由山石垒砌,高3.3米,南北宽4.6米。东西长4.2米,中间券洞由加工石材发券砌成,高2.3米,宽2.2米。塔台上原有一座覆鉢式塔,塔身东面设佛龛,内供佛像一尊。可惜这座少见的过塔被盗宝者炸毁,只留一座塔台和散落的石质塔件。

过塔属于藏传佛教体系,塔台上多建覆鉢塔。数量为一、三、五座,塔台基座的券洞也有一门、三门之别。过塔这一建筑盛行于元代,是喇嘛教派的一种建塔形式。自公元1247年,藏传佛教信仰得到蒙古皇室的认同和支持,成为大元帝国的国教。元代统一中国后,覆鉢塔这种建筑形式也被带进了中原。罗哲文先生在所著《中国古塔》一书中介绍覆钵式塔时指出:“到元代窣堵波才从尼泊尔传入内地,大事兴建,成了古塔中数量较多的一种类型(摘自《中国古塔》第41页覆鉢式塔)”。

北京原有五座过塔,分别是居庸关过塔、万安山法海寺过塔、香山挂甲过塔、崇化寺过水塔和高桥寺过塔。过塔即为元代寺院的一种特有建筑标志,我们从五座过塔建筑中,也能触及到高桥寺的历史印记。

五座过塔中最著名的是居庸关过塔,居庸关过塔因塔已佚失又称“云台石阁”。元顺帝至正二(1342)年在居庸关建“过街三塔”。《北京市昌平县地名志》在“文化地名篇“中记:“云台石阁位于县域西北南口镇居庸关关城南门内。元时建永明宝相寺,又垒石为台,连建三大塔于通衢,台基如樵楼。其上四周栏杆旋绕,工巧壮丽,殿閣巍然势耸云霄故名”(摘自《北京市昌平县地名志》第773页)。

万安山法海寺山门也建有一座覆钵塔,法海寺是明代在元代所建弘教寺旧址上修复的,元代弘教寺始建于元世祖忽必烈年代。法海寺与其它寺院建筑不同之处,便是山门上建有白塔,俗称过街塔。吴長元在《宸垣識畧》中記::“弘教寺元世祖建。寺有石桥魚池,前有流泉亭,有乔松怪石。佛像青古,爲山中第一”。摘自《宸垣識畧》卷十五郊垌四第310页)

九龙山崇化寺元至正四年建为清水禅寺,寺后也曾有一座覆钵式过水塔。沈榜在《宛署杂记》“言”字篇记,“崇化寺在城子村元至正中建,名清水襌寺”。(摘自《宛署杂记》198页)前述三座过塔,均有史籍为证建于元代。高桥寺也具有过塔这一建筑,唯有这里的过塔是明代所建吗?

2.以桥冠寺名的高拱石桥:

高桥坐落在寺址东南约32米,介于过塔与山门之间。桥为单拱跨涧石桥,桥面至桥下山涧底部深约十余米。桥长10.2米,宽2.6米。桥两侧设有10对桥栏柱,栏柱高1.23米,柱面宽26X21厘米。高桥共设8对桥栏板,栏板长1.08米,高74厘米,厚13厘米。高桥桥拱跨度约四至五米之间,从桥面下望去如临深渊。高桥飞跨在十几米高的山涧之上。站在桥下仰望如同悬在空中的彩虹。高桥的设计建筑,使当年朝拜的人们似乎找到了通往佛国仙境的通道。以其独特的设计、大胆的施工、建成五百多年后,成为迷茫中寺院的代名词。高桥建于明代天顺元年,这座石桥应该是在原有桥梁的旧址上重建而成。明天顺元年不仅在在山门外建造桥梁,还对原有寺院进行了修复。

3.高桥寺城堡式山门的时代特色:

高桥寺山门建在遗址东南一角,座北面南,南高北低。寺院座西朝东,山门座北面南。不拘一格非中原传统布局,是高桥寺最大的特点。高桥寺遗存的山门残墙存高4.7米,券洞两侧石墙长出券洞约两米。设计者借助山门东墙,巧妙地设计成一面高大的弧形影壁。朝拜者通过过街塔便能望见影壁,给人以庄严震撼之感。山门外墙逐级上收,下宽1.62米,上部宽1.1米。山门券洞口宽1.7米,内宽1.96米,券洞南北长2.75米。券洞顶部用五层砖发券垒砌,南北两进出口镶以拱石。城台西墙,与寺院院墙相连。现在山门顶部与寺院地面基本持平,山门北面门拱基本埋于地下。笔者在山门下方洼地发现散落的覆鉢塔石件,疑为原建在山门顶部的塔所坠落。

我国寺庙建筑布局一般沿袭古制,主体建筑依次排列在中轴线上。而次要建筑安排在轴线两侧。明清时期中轴线主要排列有山门、天王殿、大雄宝殿等,其次为钟鼓楼、观音殿、罗汉堂、法堂和僧房等。而高桥寺遗址山门建于寺院一角,与传统布局存在巨大差异。漫步在高桥寺遗址废墟中搜寻,找不到京西文史所述规模宏大的感觉。更不见一处大殿的殿基。高桥寺遗址内到处散落着石构件,有的条石已经镶入古树根部。遗址内存有两种制式的烧砖,大者40X15厘米,小者为29.5X15厘米。两种不同制式的烧砖,可能分为前后两个朝代。

遗址内还残存一堵东南向的石砌墙角,残高五米多,东南两面长度各为四米多。这一残存石墙角也非中原建筑,疑为藏传佛教的塔楼殿遗迹。高桥寺山门的建筑形式,使我们联想到藏传佛教建筑的寺庙。如北京香山的昭庙,承德外八庙之一普陀宗乘之庙,多少能找到点高桥寺的影子。普陀宗乘之庙的山门尽管融入了中原楼阁建筑形式,但楼阁顶部仍建有一座覆鉢塔。

三.高桥寺附近发现的有关摩崖石刻:

高桥寺虽然见不到史籍记载和碑刻,但其附近发现的两则摩崖石刻均能从侧面提供一些参考。这两则摩崖一处位于鲁家滩水井沟小坑港,另一处则镌刻于高桥桥体的垒石上。

1.小坑港摩崖石刻:

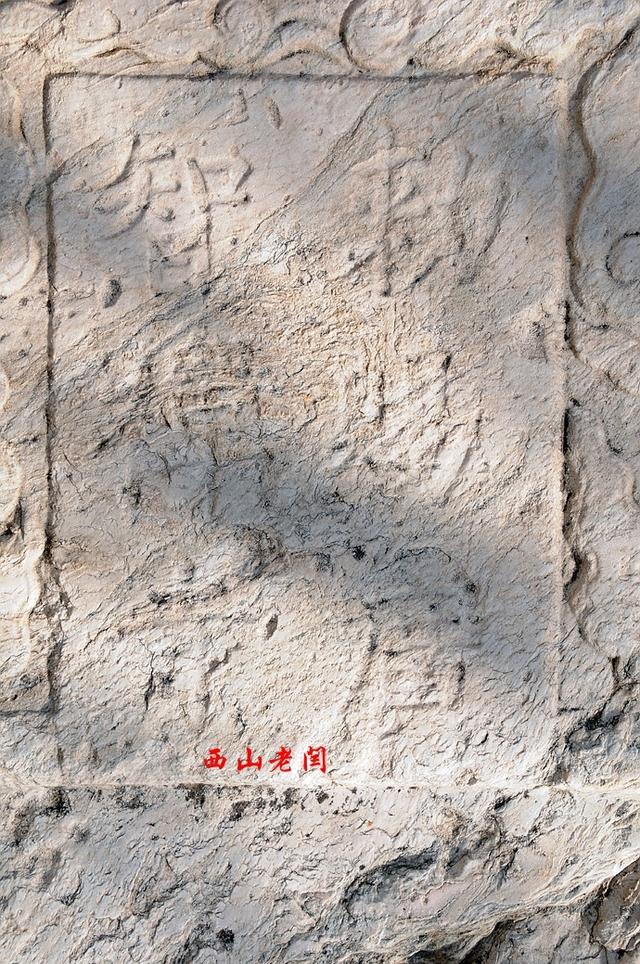

2012年7.21大暴雨,将深埋于鲁家滩水井沟小坑港的元代石刻冲刷出来。小坑港距高桥寺约1200米,摩崖石刻共有两则,均为元代镌刻。摩崖均用线刻勾勒出边框,一则成长方形,另一则成梯形。其中长方形一则相比信息量较大,刻有:“至元」拾柒」年八」月日」口口」口記」”共十二字。在“月”字一边被毁的字遗存有“建”字的轮廓痕迹。建和記两字,一般用于较大工程的记录铭刻。潭柘寺水井沟是通往高桥寺的另一条通道,高桥寺之外其四至范围内历史上并无建筑值得铭刻。明代在高桥寺造桥,尚需“軍夫一千員名”,历史更早的元代创建寺院则需更多人力。虽然吕峪沟是高桥寺天然通道,但过塔东部是天然绝壁上下困难。如果走水井沟去高桥寺则属于逐级缓升的山地,可能是当初运送物资的主要通道。摩崖石刻很可能是当年创建寺院后的一则记铭,为我们今天探索高桥寺历史提供了帮助。我们有理由相信,这处摩崖与高桥寺的创建年代存在联系。如果这一条摩崖为高桥寺创建时所刻,高桥寺最初则创建于元世祖至元拾柒(1280)年,高桥寺所属过塔相比居庸关过塔的建造早了六十二年。

2.高桥桥体摩崖石刻:

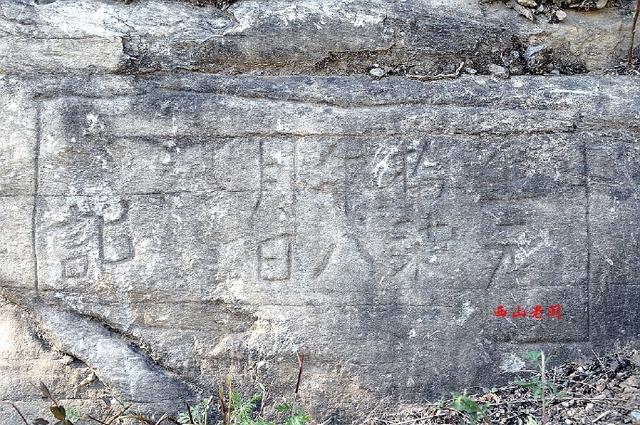

近年在高桥桥拱西南发现一则摩崖石刻,石刻为明代天顺元年在此造桥时所刻。石刻位于高桥西南第一桥栏板向下1.1米处,摩崖镌刻于一块桥体垒砌的石块上。石块成不规则形,长66厘米,高38厘米,摩崖所刻字径大小不一。石刻抬头刻“内官監大人馮慕等官日口長忧梵文祠聖地”,落款刻“軍夫一千員名天順元年間造”。摩崖共镌刻十排文字,中间部分少数文字能辨认,但不能通读。石刻明确镌刻“天順元年造”桥梁,而并非创建高桥寺时间。石刻第二排和第三排刻有“長忧梵文祠聖地”连贯七字,是在此造桥的前因和后果。 “长忧梵文祠聖地”,说明高桥寺在明天顺元年已经颓败需要修葺。这则摩崖石刻的发现,为揭开高桥寺原称提供了又一份旁证。

四.富察敦崇所著《遊梨儿峪記》中所谈“北山文殊院”:

四川社会科学院于1987年,出版了雷梦水先生撰写的《文史掌故》一书。《文史掌故》中,收录了富察敦崇《遊梨兒峪記》。富察敦崇在《遊梨儿峪記》中,逐个谈到吕峪沟内的环秀寺、观音殿,而后“登北山至文殊院”(高桥寺)。该文篇幅不长,全文引于后:

《遊梨儿峪記》:“年來时事變迁,芒無歸宿,叫嚣隳突,触目惊心。欲求一避世之地而不得,惟時取桃花源記,倚枕读之,終惜其爲寓言也。癸丑秋九月,费君瑞龄,招遊西山。初八日壬辰,携一僮一仆及孫爾壽,戴星而出,登東西行。過蘆溝,逾良鄉,北轉至坨里,則费君已遣小舆相迊矣。而去山犹甚遠也,迤逦前進,凡經村镇三,曰石梯,曰水月。曰上萬。過上萬三里许,行步漸高,已入樂壽山莊之南界。樂壽山莊者,费君等四氏之别業也。

地本僧寺遗址,山名積毂,寺曰環秀,俗呼曰梨兒峪沟,有大明景泰、成化、弘治碑碣,明以上無考焉。舁甫及門,费君僧服出迊,左执蝇拂,右拄鐵杖,合掌問訊,俨然大刹,善知识,呜呼!君非昔日樹旗旌乘五馬南面称太守之人耶,何不幸至於斯也;君非昔日奔走公卿蒙犯霜露嗫嚅其口热中於心之人耶,何淡泊以至於斯也。俯仰大笑,拾级登堂,遊侣毕集。日瑞丰字裕如者,费君之貴介弟也,曰致礽、曰致澤者,费君之子若侄也。皆前日至。山肴野蔌,罗列满前,饮酒未終,已颓然入梦矣。癸巳,重陽也。登東山之麓,割肉而食,夕陽欲下。

循山而西,有觀音殿焉。墙壁倾圯,荒榛满目。再行一二里,遥聞犬吠聲,人家二三結宇断崖上。門前昏柿林,霜葉微紅,實垂至地。崖下有泉一泓,清冷澄澈,停蓄不流。客有携茶具者,汲而烹之,殊甘美也。泉東數步,又有一小泉由石隙中出,曲折萦廻,入地而没,惜無人疏凿爾。

甲午晨起,登北山至文殊院,院久廢,無一椽之遺,而形势殊勝,真龍盤虎踞之地也。是日晚,大雨彻夜,至明未息坐看山头雲起,弥漫半空,想身已在雲霧中矣。丙申曉晴,雲消霧散,遥見东北絕頂處有紅葉數叢。詢之土人,曰平臺山,往返十余里。勉力而往,行将及半,遇耕者王清源,曰平臺山望之甚近,行之甚艱,怪石巉岩,艱容跬步,恐非翁之所能及也。予亦以筋力既疲,廢然而返。东山月上,又复快然,敬叟世五,携有短笛,倚窗作梅花三弄,余音嘹亮,响彻重霄,真不知身在人世矣。次日,辞主人歸,半日抵家,覺庭宇湫隘,繁杂不堪,深悔多此一返,他日携家而往,愿授百亩而爲之耕,紅樹青山,處處可志,諒不至如武陵渔人欲重訪桃源而不得也。上萬,阿显臣,高尚士也,与费、齊、奎三氏。同爲莊主人。敬叟名昌,姓博尔济吉特,乃费君之婦翁。項氏潤芳,字澍田,亦费君之姻婭。费君字鹤莊,本复姓费莫,因從简,去莫存费,亦世之有心人也。乙亥雨窗鐵狮道人富察敦崇記“。(此文引自京西著名文史学者潘惠楼先生网上文章,以潘先生久富的资历与威望而直接引用,恕不能提供书刊章节与页数。)

富察敦崇,(1855——1922)字礼臣,号铁狮道人,满族,晚清著名文人,主要著述有《燕京歲時記》。从富察敦崇《遊梨儿峪記》可知,“過蘆沟,逾良鄉,北轉至坨里”,进梨儿峪则至环秀寺,“循山而西,有觀音殿焉”。富察敦崇在文中用简略的文字,前后介绍了吕峪沟内的环秀寺和观音殿。而后记有“甲午晨起,登北山至文殊院”。吕峪沟内环秀寺以北,只有广智寺和高桥寺。富察敦崇以“觀音殿”一称已谈到了广智寺,除此之外北山只有一处高桥寺了。富察敦崇走进“文殊院”时,高桥已经建造了四百多年。当时寺院的名称还没有被人们淡忘,故称“文殊院”而非“高桥寺”。文中所记“院久廢,無一椽之遺”,告诉我们高桥寺在清末民初已经“久廢”而非“解放后还有一定的规模”。

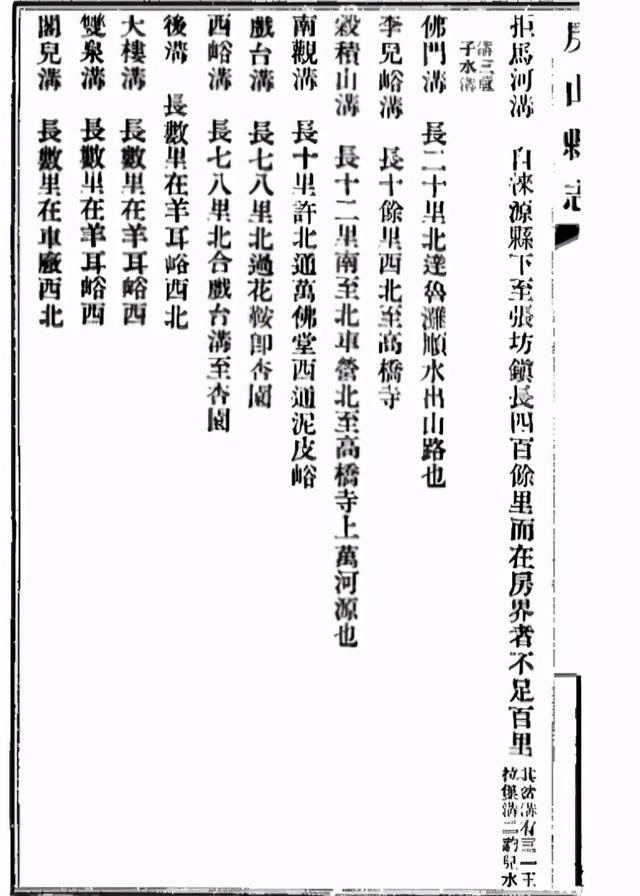

寺名由“文殊院”演变为“高桥寺”,并不是当代人的发明。有学者考证,富察敦崇游历梨儿峪约在1913年。而民国十七季(1928年)重修的《房山縣志》,已经开始称文殊院为“高桥寺”了。《房山縣志》在山脉河套沟一节记有李儿峪沟和谷积山沟:“李兒峪溝長十餘里西北至高桥寺”;“糓積山沟長十二里南至北車營北至高桥寺上萬河源也”(摘自《房山縣志》第48页)。《补续高僧传》记载,明代高僧遍融真圆曾隐居榖积。高桥寺原称文殊院以民国富察敦崇《游梨儿峪记》为终,高桥寺一称则以民国《房山縣志》记录为始。高桥寺一称已经延续了93年,探索原称的确存在很多困难。 但高桥摩崖石刻刻有“文祠”,富察敦崇在《遊梨儿峪記》一文中称为“文殊院”。历史文字已经为我们揭开高桥寺寺名之谜,提供了有力的证据。

当地民间流传高桥寺曾有不法僧人,也许说的是明代隐居于此的高僧遍融真圆。《补续高僧传》记:“真圆。字大方。遍融其别号也。蜀之营山人。姓鲜氏。......师在狱凡三阅月,文肃公疏请,得免。师念苦缘当百日,今未满。且不能舍狱众,坚不肯出。比出,隐榖积山。块然独坐,见人不起。亦不举手。会中贵杨某,奉慈圣命,请居世刹海,赐内帑紫衣宝幡龙藏真圆。字大方。遍融其别号也。蜀之营山人。姓鲜氏。。时江陵方柄国,尝诣师。侍者屡促师迎,不应。江陵至榻前,始徐起。执其手曰,公来何为。曰来问佛法。师曰尽心佐理朝廷,此真佛法,舍此俱为戏论耳“。以遍融真圆对朝廷之傲慢,也许正是明代诸多史籍缺少对高桥寺记载的原因之一。

综上所述可知,高桥寺建筑并非明清传统布局的寺庙。而是蒙元帝国统一全国后,将藏传佛教建筑带进中原的一处典型遗迹。“高桥寺原名广智寺”一说没有事实依据,是张冠李戴、以讹传讹的道听途说。勅赐广智禅寺碑遗存位置,已经足以证明观音殿是广智寺的一部分。如果仍坚持称过塔为广智寺所属过塔,那无疑是在将自家的地域文物拱手让与了他人。当前需要否定“高桥寺即广智寺”,因为寺院遗址残存的过塔、城堡式山门,均属元代建筑遗迹。高桥寺附近发现的元明两代的摩崖石刻文字,补充说明高桥寺建于元代。明代摩崖所刻“忧梵文祠”,富察敦崇所称“文殊院”,已经告诉我们古近代这里的真正名称。应该以科学的态度对待高桥寺原称,力求避免张冠李戴的尴尬。

笔者来头条不为挣钱,不盲目追求点击率。文章谢绝转载,敬请谅解。

2021年6月27日星期日

晋商大院

李家大院位于万荣县闫景村,是晋南一带最富有代表性的晋商宅院,也是山西西南部保存最完好的清代民国富商宅院。

与山西其他富商相比,李家大院的主人李道行是个纯粹的商人;与其它大院相比,李家大院是一座纯粹的富商宅院。

李家数代人中,仅有李子用祖父李文蔚在河南做过一任同知,位虽五品,却是佐官,想来不会给李家增添什么财富。李子用本人也曾中过庠生,因清朝末年科举制度废除,断了功名路,以后,最大的官职是闫景村村长。光绪末年,李子用留洋海外,在英国格拉斯哥实业专门学校纺织专科学习,宣统二年与英国女子麦克蒂伦结为伉俪,民国三年毕业后返回故里。

从金发碧眼的麦克蒂伦在黄土高原深处的李家大院中发出咯咯笑声起,李子用就确定了自己的经商思维,李家大院也有了新的建筑风格。从工业文明的发祥地回到农耕文明的发祥地,从大洋彼岸回归到黄土高坡,被新知识浇灌的李子用和他的洋夫人带回来的不仅是一丝新气象,更多的是西洋文化与中国传统文化的交融。据说,刚刚回到被中国传统文化包裹得严严实实的深宅大院中时,活泼开朗的麦克蒂伦张开双臂,结结实实地给留着小辫子的老公公来了个西方式拥抱,结果,不明不白地挨了一记耳光,厚重的巴掌带着呼呼凉风,挟裹着千年伦理,惊醒了懵懂的英国女子,让她一下子尝到了中国传统文化的滋味。以后的她,咯咯笑声中不能不带着几分收敛、几分苦涩。从那一刻起,李子用就回归了,他的洋夫人则无可奈何地归降了,在成为李家儿媳妇的同时,也成为一个被三从四德伦理纲常束缚的女人。丈夫特意买来的那架钢琴还在叮叮当当响,流水落花,残阳如血。在动听的音乐声中,麦克蒂伦的思绪不能不飞到英伦三岛。

1918年9月12日,麦克蒂伦用四年时间给李子用生育了二男三女五个孩子后,在满眼的高墙峻宇中去世,年仅28岁。这时,她早就由麦克蒂伦变成了麦氏。他的夫君,当年的洋学生李子用重新戴上了瓜皮帽、穿上了对襟袄,复归茫茫商道。

走进李家大院,最引人注目的就是李子用为夫人修建的那座哥特式西洋建筑。在鳞次栉比、重重叠叠的宅院包夹中,它是个另类,既显得那么特立独行,又那么苍凉无助。尖尖的拱顶、垂直的线条显现出浓郁的异国风情,若细看,却会发现它已被中国文化同化,有了最能表现中国古建筑特点的门额,文字是:怀德乐善。两旁有对联:三省台前设棋枰欢留朋友,一经楼上藏书籍遗训子孙。三省是指《论语》里曾子的“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”门额下的浮雕则是中国明清民居中最常见的图案,象征多子多孙的葡萄和象征富贵的金元宝。用这样的浮雕和对联,李子用明确地告诉麦克蒂伦他想要的是什么。

李子用与他的英国妻子

本组李家大院照片由晋南山人拍摄

李家大院中最具代表性的建筑还是那些传统的四合院。

李家大院原有院落20组、房屋280间;现有院落7组、房屋146间;另有祠堂花园遗址等,共占地125亩,相当于10个乔家大院的面积。走进这种大宅院,首先会被它的宏大精美震撼,不等细看,已被迎面而来的豪华富贵逼得喘不过气来。走在其中,仿佛能看见李家主人正满脸微笑,端坐面前,矜持而又自得地一处处向你展示他们的荣耀:巍峨高耸的建筑,繁复精致的雕刻,匀称粗壮的木料,名贵考究的家具。看过之后,不用主人再说什么,你会感叹:李家怎么能把财富演绎得如此富丽堂皇?

从这些建筑中,还能隐隐看到李家财东的身影。那条街巷两侧的四座大院,是李道行的堂兄弟李道升所建。李道升原来只有巷北的两座二进院,却有四个儿子。按照他的想法,自己百年之后,四个儿子岂不是要为分家产兄弟失和?于是,干脆照原样再盖两座。从这四座院子中,能看出李道升对四个儿子的期望,也能看出李道升的担心。各院门前的青石门墩、石狮、石阶,尽显主人的尊贵威严,足以让外人望而生畏、让子孙刻骨铭心;门额上却是“谦受益”“勤补拙”之类的话,分明是说给后代的。主房和门楼下的木雕,无论吉草瑞兽,还是琴棋书画、场景人物,都寓意着平安吉祥、子孙兴旺。大门两侧的砖雕家训式格言,让我们好像看到了一个对子孙谆谆教导的长者,“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰”“祖宗虽远,祭祀不可或疏;子孙虽愚,经书不可不读”。两段《朱子家训》,儒家伦理道德观可见、殷殷舔犊之情可见,留下了这么丰厚的遗产,还不放心子孙以后的人生,真难为老人家了。

李家大院中,除了四面围合的院落,精雕细刻的门楼、牌匾,最醒目的是那个“善”字,巷头的百善照壁,用百余种不同风格的字体,写出了“善”的变化,也道出了李氏家族复杂的心态。中国传统文化总以异样的眼光打量财富,一个“善”字,是李家大院的文化主题,也能看出李家对财富的惶恐不安。近年来,山西晋商大院声誉鹊起,李家大院与晋中乔家大院、王家大院并称为“晋商三蒂莲”,有“乔家看名,王家看院,李家看善”之说。然而,看李家之善不能光看墙壁上多变的善字,也不能光看陈列馆中李家的善行,最需要看的是高墙之中的四合院。从那里,能看出李家人的心态,能看出围合四合院的不光是高墙,还有束缚人心灵的传统道德。

领悟了李家的善,再看墙上的照片,那位穿一身老棉袄、戴一顶瓜皮帽,筒着双手,一把山羊胡子的老人,是当年留洋归来、意气风发的李子用吗?看来,大院带给这洋财东的,不仅仅是享受,还有容颜的苍老和意志的消磨。

新开发的李家大院面积上千亩,仿建的亭台楼阁看上去更加富丽堂皇,大红大紫的色调中,表露着现代商业不可调和的躁动,像一个心急火燎的人一样,再也不可能重现旧宅院的凝重与沉静。若李子用再世,看到这场面,不知会是一种什么心情?他肯定不会想到,时隔不足百年,李家又会迎来一次新的辉煌,李家的产业会在新时代带给人们另外一种思考与启迪。(韩振远)

作者简介:韩振远,1958年10月生,临猗人。多年来在发表大量小说散文,作品曾获中国首届“郭沫若散文随笔奖”“赵树理文学奖”等多种奖项,著有《家在黄河边》《回眸远古》《古之旅》《晋商之源》《秦晋之好》等多部散文集。现为中国作协会员、山西省作协全委会委员、山西省散文学会副会长、运城市作协副主席、临猗县作协主席。

2021年6月18日星期五

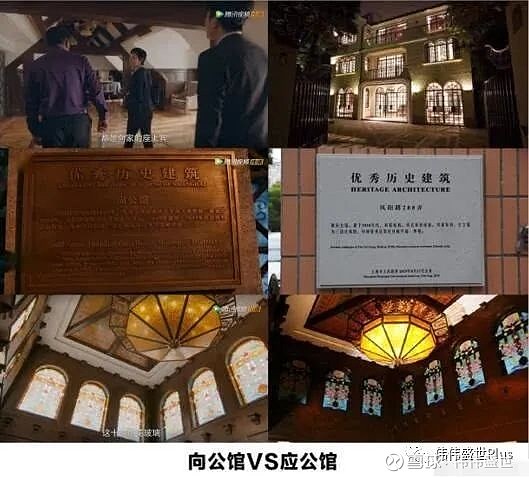

3.8亿老洋房“向公馆”原型“应公馆”的前世今生

最近上海卫视热播的电视剧

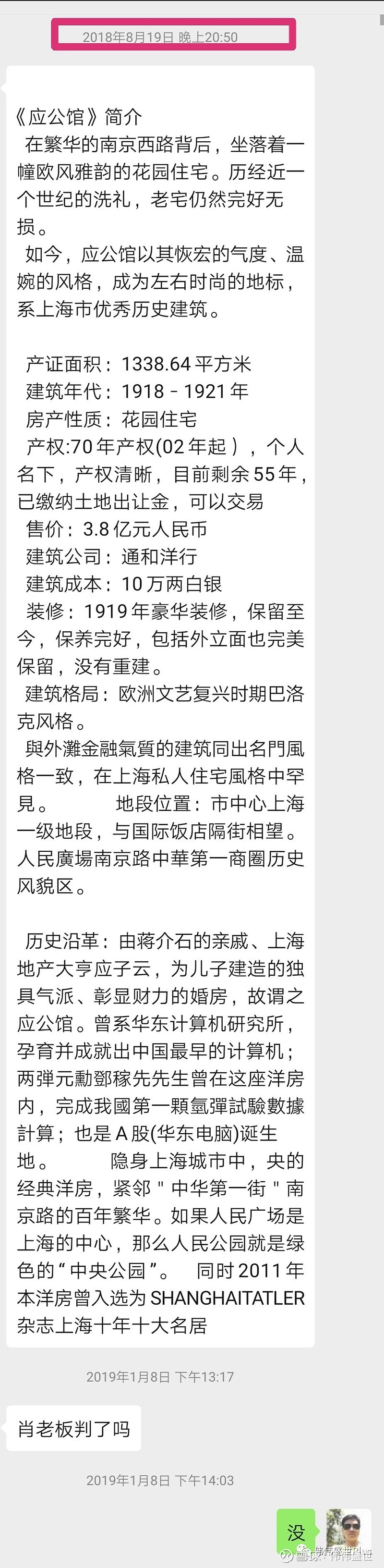

现在一看微信聊天记录

应公馆以其恢宏的气度

2

应子云是当时上海滩赫赫有名的地产大王

因同学和业务关系

应子云与蒋家沾亲带故

应子云在1918年思忖造楼

应公馆于1921年建成

1946年11月

建筑落成后对应子云地产生意十分有帮助

结合人类建筑发展史早期元素

应公馆罕有的稀缺性

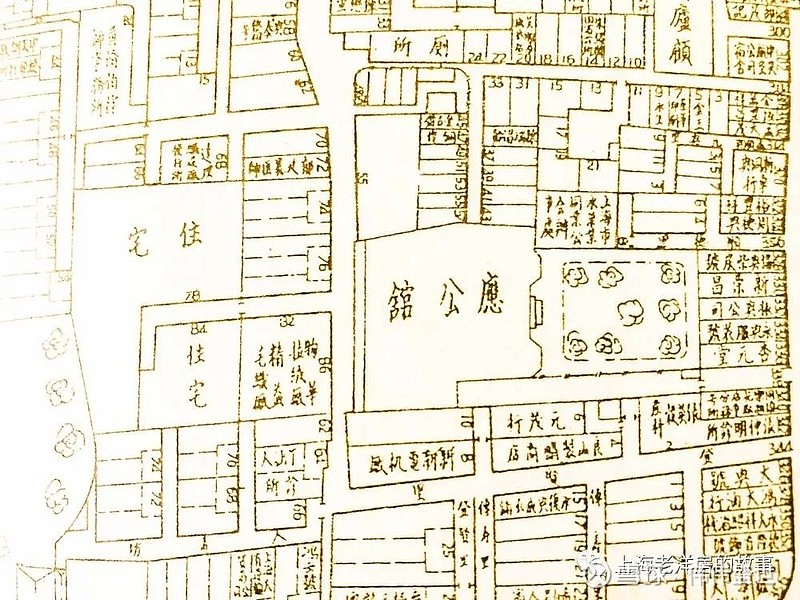

在1947年版的上海行号路图录里, : 应公馆, , ( ) , 。 , , , 。

公众号外滩以西在1924年中国诸业领袖人物小传里发现了邬达克时期的建筑设计事务所老板的介绍

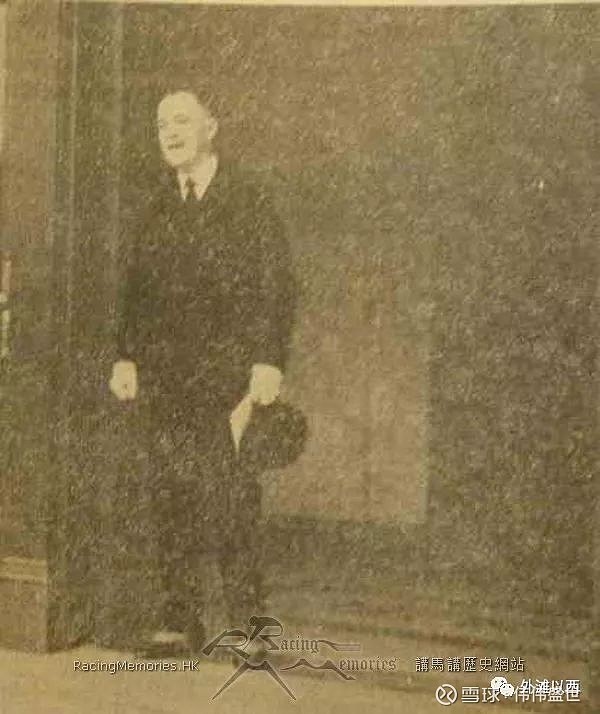

伯基尔先生得意洋洋地站在刚落成上海跑马厅大楼台阶上

上海滩能称呼为公馆的不多的

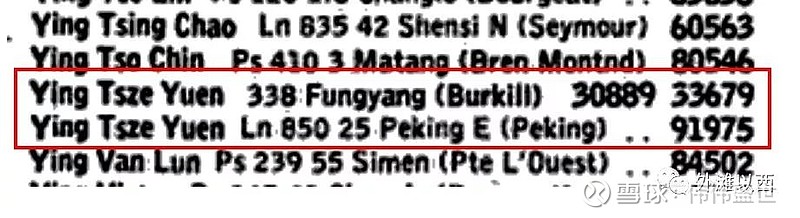

仔细研究以后发现应公馆对应的人物名字原来在旧书里是这样的

应子云=Ying Tsze Yuen

To Foo Ying = 应道富

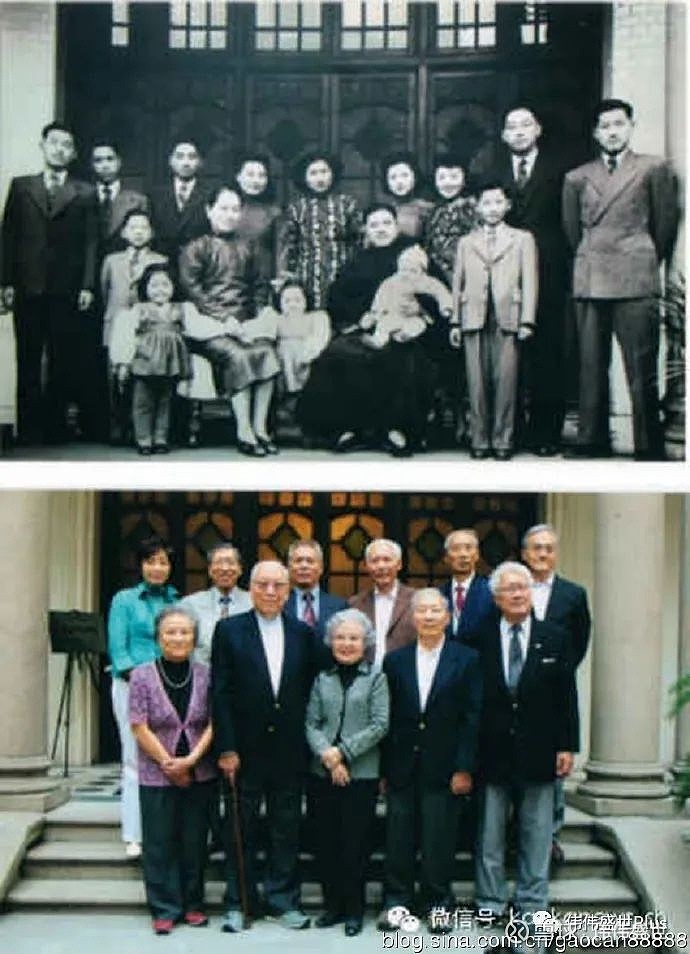

应子云的孙子应道富在他88岁的时候向长宁区文史专家张长根全盘讲述了应家历史

应道富的儿子

应公馆保留下来的老物件很多

应家在凤阳路住宅一直住了33年

3

据伟伟盛世读者俱乐部会员透露

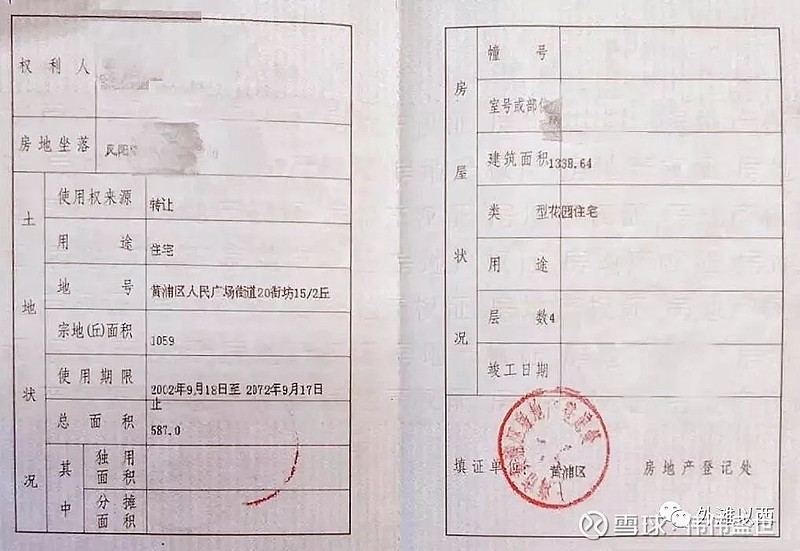

产证面积

占地面积

建筑年代

房产性质

产权:70年产权(2002年起

售价

建筑公司

建筑成本

装修

建筑格局

地段位置

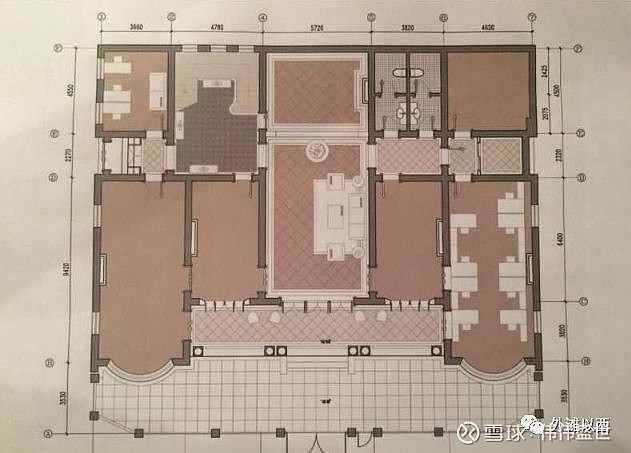

下面是应公馆的房型图

两楼和三楼一致

应公馆总共有四层

下图是伟伟道来读者俱乐部会员今年1月份出席应公馆主人举办的私人宴会时的留影

因应公馆目前的主人仍有意向转让

PS

作者:伟伟盛世

链接:https://xueqiu.com/5712440035/143329101

来源:雪球

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。