作者:薛驰

送杜少府之任蜀川(王勃)

城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

我有万古宅,嵩阳玉女峰。

长留一片月,挂在东溪松。

尔去掇仙草,菖蒲花紫茸。

岁晚或相访,青天骑白龙。

中国传统文化重别离,自有骊歌,其中不乏感伤。南朝江淹名篇《别赋》,开端即曰“黯然销魂者,唯别而已矣。”不过,唐诗中的离情别绪,格调大有不同,充分表现了唐文化“精细而又大气”的特点。本篇专谈唐别离诗中的豪爽之气。

“初唐四杰”之一王勃的《送杜少府之任蜀川》,应是唐别离诗中最早的名篇。首联“城阙辅三秦,风烟望五津”,寓送别情意于举目千里之间,气象阔大;次联“与君离别意,同是宦游人”暗示身在仕途,离别是常,何须萦怀,期望有所作为;三联“海内存知己,天涯若比邻”是名句,高远志向、胸怀旷达;尾联顺承上句并收结,情调开朗、情意深厚。王勃此诗一扫送别诗中的悲怆之气和悲苦之态,其《送卢主簿》有“东岩富松竹,岁暮幸同归”句,与《白下驿》有“相知何用早,怀抱即依然”句,两诗皆类此,首开风气。

同为“初唐四杰”的骆宾王,也呼应着王诗的这个基调。其诗《于易水送人》曰:“此地别燕丹,壮士发冲冠。昔时人已没,今日水犹寒。”真是豪气干云,不怪乎其能写出“请看今日之域中,竟是谁家之天下!”(《为徐敬业讨武曌檄》)这样大气磅礴的句子。骆宾王之所以自雄,乃在于其有一颗“高洁”之心(《在狱咏蝉》)。他《别李峤得胜字》最后两句 “离心何以赠,自有玉壶冰”,被王昌龄《芙蓉楼送辛渐》一诗所化用、推向云端,王诗曰:

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

江天之中的孤山与置于玉壶的冰心,形成一种意境,精巧的构思和深婉的用意融化在一片清空明澈的意境之中,天然浑成,不著痕迹,含蓄蕴藉,余韵无穷。

有了这颗“冰心”, 环境再恶劣都能坦然面对,一个人走到哪里都不会孤独(《论语‧里仁》曰“德不孤,必有邻”)。这就有了高适的《别董大》:

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

如果说高适是边塞诗人,别离诗有豪气不足为奇;那么,在后入心目中云淡风轻的孟浩然,其《送朱大入秦》诗却也豪逸,诗曰:“游人五陵去,宝剑值千金。 分手脱相赠,平生一片心。”

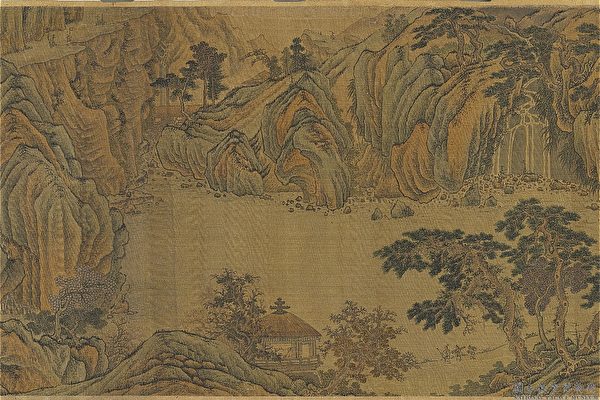

与孟浩然相知相和的王维,多有离别诗,意蕴悠长,而其《送梓州李使君》诗也写得高远明快,诗曰:

万壑树参天,千山响杜鹃。

山中一夜雨,树杪百重泉。

汉女输橦布,巴人讼芋田。

文翁翻教授,不敢倚先贤。

大意:万壑古树高耸云天,千山深处杜鹃啼啭。山中春雨一夜未停,树丛梢头流淌百泉。汉女辛劳织布纳税,巴人地少诉讼争田。望你发扬文翁政绩,奋发有为不负先贤。

这首诗写送别,不写离愁别恨,不作浮泛客套之语,却有对于国家大事、民生疾苦、友人前途的深切关心。构思别开生面、思想境界高远、读后令人振奋。“万壑树参天,千山响杜鹃”两句气象阔大,神韵俊迈,被后世诗评家引为律诗工于发端的范例。清代诗人王士禛击节称赞前四句诗,“兴来神来,天然入妙,不可凑泊”。

再看与王维有唱和的李颀(690年—751年)《送陈章甫》一诗。陈章甫很有才学,曾应制科及第,但因没有登记户籍,吏部不予录用。他上书力争,吏部辩驳不了,特为请示执政,破例录用。这事受到天下士子的赞美,使他名扬天下。然陈仕途并不通达,也无心官场。《送陈章甫》大约作于陈章甫罢官后登程返乡之际,诗曰:

四月南风大麦黄,枣花未落桐叶长。

青山朝别暮还见,嘶马出门思旧乡。

陈侯立身何坦荡,虬须虎眉仍大颡。

腹中贮书一万卷,不肯低头在草莽。

东门沽酒饮我曹,心轻万事皆鸿毛。

醉卧不知白日暮,有时空望孤云高。

长河浪头连天黑,津口停舟渡不得。

郑国游人未及家,洛阳行子空叹息。

闻道故林相识多,罢官昨日今如何。

此诗笔调轻松,风格豪爽,不为失意作苦语,不因离别写愁思,情怀豁达,无儿女沾巾之态。

以上诗都出于初、盛唐,那么晚唐的别离诗呢?晚唐国势倾危、政治昏暗、民怨沸腾,但是,仍有“大气”底色。例如,请看陆龟蒙(?—约881年)的《别离》:

丈夫非无泪,不洒离别间。

杖剑对尊酒,耻为游子颜。

蝮蛇一螫手,壮士即解腕。

所志在功名,离别何足叹。

这里“功名”两字,宜作“兼济天下”解。此诗以议论为诗, “带情韵以行”,写得生动、鲜明、激昂、雄奇。

又如,生活于晚唐之僖宗、昭宗年代的李咸用。他屡试不第,一生沦落,工于诗。“晨钟暮鼓”一词即本其《山中》诗:“朝钟暮鼓不到耳,明月孤云长挂情。”而警语“男儿当自强”出自其《送人》诗,诗曰:“一轴烟花满口香,诸侯相见肯相忘。未闻珪璧为人弃,莫倦江山去路长。盈耳暮蝉催别骑,数杯浮蚁咽离肠。眼前多少难甘事,自古男儿当自强!”其《别李将军》可与此诗相参,诗曰:“一拜虬髭便受恩,宫门细柳五摇春。男儿自古多离别,懒对英雄泪满巾。”

为什么唐别离诗中有一股豪爽之气呢?笔者以为与三个因素有关。

其一,唐人进取。唐之称为“盛”,或许主要在此。例如,边塞诗在唐为全盛,历代未有。边塞诗人岑参,其被选入《唐诗三百首》的三首别离诗名篇——《轮台歌奉送封大夫出师西征》、《走马川行奉送封大夫出师西征》、《白雪歌送武判官归京》(有名句“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”),结构严谨,激越豪壮,别具一格,充满浪漫主义激情和边塞生活的气息,正是盛唐气象的写照。

其二,唐人达观。进取不一定得偿所愿。人生不如意事十之八九。怎么办呢?好像“诗意地栖居在大地上”,唐人非常洒脱。“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。”这样的诗大概只有唐人才能写。又如,中唐诗人李益(748年—829年),爱情悲剧痛彻心扉,但仍能将这种疼痛埋在心里,而不是溺于情不可自拔,请看其诗《古别离》:“双剑欲别风凄然,雌沉水底雄上天。江回汉转两不见,云交雨合知何年。古来万事皆由命,何用临岐苦涕涟。”

其三,唐人信仰。有唐一代,儒释道三教齐兴(短暂的会昌期间灭佛除外),信仰大兴,社会心理和文化艺术受到深刻影响,使唐人的达观有了终极关怀的支撑,并得到升华, “乐而不淫、哀而不伤”,自有一股超然之风、豪爽之气。这以李白诗仙最为典型。例如,《宣州谢朓楼饯别校书叔云》:

弃我去者昨日之日不可留,

乱我心者今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。

蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发。

俱怀逸兴壮思飞,欲上青天览日月。

抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁。

人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。

此诗虽极写烦忧苦闷,却并不阴郁低沉,而是忧愤中显现出豪迈雄放的气概。全诗断续无迹,韵味深长,既豪放又自然,故明人评曰“如天马行空,神龙出海”。

不仅如此,李白的别离诗还极奇特、神奇,令人眼界大开,《梦游天姥吟留别》与《远别离》都是这类名篇。文首所列《送杨山人归嵩山》诗,亦颇不凡,该诗大意:

我有万古不坏的仙宅,那就是嵩山之阳的玉女峰。那挂在东溪松间的一片明月,一直留在我的心中。杨先生您又要去那里采集仙草,去攫食紫花的昌蒲保持青春的面容。年底时我或到嵩山之阳拜访您,您可能在青天上乘着白龙来相迎。

全诗亦真亦幻,“情与景偕,思与境共”,情深义厚而又超奇旷达。唐人张碧曾用“天与俱高,青且无际”(《唐诗纪事》)八个字评价李白的诗,此诗亦足以当之。

千载之后,唐别离诗中的豪爽之气,也令人心动。