高桥寺位于潭柘寺镇鲁家滩村西南,坐落在糓积山主峰东侧阳坡之下。糓积山主峰形如巨型卧虎,俯卧于高桥寺遗址之上。与主峰头尾相连的南北两条山脉,犹如巨大的臂膀环绕其周边。高桥寺坐西朝东,背山朝阳虎踞龙蟠。遗址东西长约百米,南北宽约五十米,寺院面积约五千平方米。高桥寺西距灵鹫寺约950米;东南距观音殿约1130米;即可独享佛门清净,又与之相邻寺院互为援应。高桥寺地处房山与门头沟交界处,北纬39°50′47″,东经116°00′51″,海拔448米。

“高桥寺”史无记载,遗址内不见碑碣,寺前的一座高拱石桥便被冠以寺名。多年来它的真实寺名如同一团迷雾,被“广智寺”一说所迷糊。笔者在常见明清史籍中反复查阅,始终一无所获。随着各级政府对传统文化的进一步重视,京西文史作者也在不断地挖掘高桥寺历史。一部房山文史中有这样一段话:“高桥寺因高桥而得名俗称,正名不详,与广智寺常混为一谈,至今也尚未理清两寺关系及各建筑归属“。高桥寺与广智寺是一体还是誤作混谈,是笔者试解的主題。二十多年来有关高桥寺的著述连篇累牍,但大多观点一致。纵览京西诸多文史著述,基本一致的认为“高桥寺原名广智寺”,且“建于明代”。仅举几例如下:

1998年出版的《京西揽胜》在“古塔多姿”一节中记载:“广智寺过塔 鲁家滩村西南广智寺过塔,建于明代,坐西朝东,覆鉢式,高3.8米。东面佛龛雕坐佛一尊,整座塔建在高3米长宽4.2米的台基之上,台基设券洞,高2.3米,宽2.2米。旧时这里有规模宏大的广智禅寺,香客求佛必经此塔。过塔在佛教宣传上是一大创举,只要人从塔下走过,就算向佛进行了一次顶礼。对信佛者可算是大开方便之门。北京地区原有过塔数座,均已毁坏,著名的居庸关云台就是过塔的基座。现在北京地区只有鲁家滩过塔是仅存的实物”。(引自《京西揽胜》古塔多姿篇256页广智寺过塔)。

2006年出版的《门头沟区志》记载:“高桥寺过街塔位于潭柘寺镇鲁家滩村西南3公里的山沟里,建在阳坡的方形台座上,台座开有一东西向的券洞,去往高桥寺的古道从洞内通过,台座边长4.2米,高3米,由石块砌成,洞高2.3米,宽2.2米。台座上石塔为覆鉢式喇嘛塔,高四米。塔身东向有一石雕佛龛,龛高0.46米,宽0.3米,内供一尊佛像,石佛高0.31米。佛在塔上,塔在券洞上,过券洞后约百米有一座跨涧石桥,寺本名广智禅寺,因寺前石桥得名高桥寺“。(引自《门头沟区志》第十七编文物第三节“塔、过街楼、戏台、石幢”610页高桥寺过街塔小节)。

2008年出版的《门头沟村落文化志》,对过塔和寺院遗址分别做了记录。“高桥寺原名广智禅寺,只因寺前有这一石桥,因此得名为高桥寺。广智禅寺建于明代,经过街塔,西行百米,过山涧上的单孔石桥即到。该石桥长20米,宽2.2米。桥至涧底约30米,桥栏高0.7米,宽1.3米。从桥上下望涧底,如万丈深渊,令人头晕目眩,这就是人们说的高桥。高桥是京西古桥的重要遗存。广智禅寺,坐西朝东,东西长百米,南北宽50米,它背依高山,视野非常开阔。寺中有三间大殿,为大雄宝殿一座,供奉着佛祖释迦牟尼坐像,其次还有观音殿、弥勒殿等。广智禅寺规模宏大,气宇轩昂,善男信女顶礼膜拜者摩肩接踵,香火及其旺盛,是当地仅次于潭柘寺的寺庙。寺庙在解放后还有一定的规模,但是在文革中遭到了毁灭性的摧残,庙中的多数文物均已被毁”。(引自《北京門頭溝村落文化志》潭柘寺镇鲁家滩一节“文物古迹”小节361页高桥寺过街塔)

广智寺一称除上述刊物所载之外,诸如《门头沟文物志》、《京西古镇—潭柘寺》、《京西古村》、《门头沟文物见闻》、《京西寺庙》、《门头沟第三次文物普查统计》和《中国文物地图》。这些著述均或详实、或简略地谈到高桥寺,并确认为“明代建”、寺名“广智禅寺”。京西文史著述基本一致的记录口径,即给关注京西文史的人一种错觉,也为今后的开发利用埋下隐患。“高桥寺即广智寺”一说,实际缺少实地调查,也无历史文字依据。如今,吕峪沟内的观音宝殿已经被房山区定为区级文保“广智禅寺”。一千多米的距离,山上山下之别,出现同一寺名的两座寺院。这不是“诸葛故里”式之争,也绝非古代佛教寺院的奇迹,而是需确认真伪的科学问题。笔者二十年来,数十次在这一带山区探索。面对矛盾中的两座“广智禅寺”,不敢轻易做出定论。笔者才疏学浅心怀忐忑的心情,与京西文史作者探讨商榷。下面从吕峪沟内“广智禅寺”敕赐碑;高桥寺主要历史建筑特色;以及高桥寺附近发现的摩崖石刻等试作解析;以求解开高桥寺历史之迷。

一.高桥寺与广智禅寺是各自独立的寺院:

高桥寺地处榖积山东部阳坡台地,四面被山体合围形成一处山间小盆地。寺址坐落于小盆地的西北高台之上,小盆地东部的吕峪沟是天然出山通道。这条通道史有多称,梨儿峪、柳叶沟、庙沟、李儿峪沟,现代版图上标为吕峪沟。吕峪沟自高桥寺盆地出口,至房山晓幼营出山长约5公里。沟内遗存有明代所建环秀寺,明代太监“议会诸公寿藏域”牌坊,和高桥寺盆地出口的观音宝殿。观音殿院内存一方石碑,碑文已风化不清,但碑首“勅赐廣智襌寺”六个大字尚能清晰的辨认。十几年前有同道根据此碑认为这里应是广智寺,笔者因受文史著述的影响,认为这里似为广智寺的一处前殿。

随着对这一地区了解的加深,笔者对“高桥寺即广智寺”一说也越发产生疑惑。偶然间在卫星图观看地形,意外地发现观音宝殿后存有建筑遗迹。笔者及时赶往观音殿查证,所见遗址情况如下:

观音殿及殿后高低错落成三級台地,最高一级平台东西长30米,南北宽12米。南侧偏西遗存一段残墙,长1.8米,高1.43米。墙厚度为下宽上窄,在60至50厘米之间。西墙偏北遗存一段残墙,长1.9米,高1.45米,成梯形残留。北墙根现两处盗坑,坑内有加工石材。平台上的条石一般宽20至23厘米,长1米到1.2米不等。遗址内不仅可见加工石材,还可见半截残砖。遗址北部遗存一段石墙,长9米,残高1.45米。中间一级台地现状长而窄,南北长22米,东西宽3米有余。二三级台地间是成南北的一堵石墙,墙高约6米。二级台地南北两侧各遗存一段东西向山墙,南侧残墙略短,北侧墙略长于南墙。北侧遗存的山墙长5.8米,高3米。后部高墙中间位置可见两块大型条石,条石下部可见坡状石垜,应该是通向第三級台地的阶梯。二级台地中部有一处盗坑,深约2米,长近两米,宽一米。观音殿及殿后遗迹东西长近60米,南北最宽约33米。总占地面积近两千平方米。

高桥寺寺院面积约五千平米,而广智寺仅有不足两千平米。广智寺是否属于高桥寺的下院,答案也是否定的。历史上著名的寺院的确存在下院,如潭柘寺、戒台寺均有下院。但潭柘寺下院名为奉福寺,戒台寺下院名为西峰寺。由此可以说,高桥寺与广智寺均为各自独立的寺院,不存在附属关系。假设两者真的存在附属关系,勅赐廣智寺碑这巨大的荣誉应该安放在主寺,而不会立在附属的下院。

北京历代所建寺庙很多,也的确存在重名的寺庙。但相距仅一千余米距离,出现同样寺名的两处寺院,历史无此记载。房山区确认挂牌“广智禅寺”为区级文保,并非草率无据可依。而京西所谓的“高桥寺原名广智寺”之说,却缺少证据。事实上,广智寺是一处独立的小型寺院,观音殿院内遗存的“勅赐廣智襌寺”碑,更以实存文物佐证观音宝殿即“广智禅寺”的一部分。

二.高桥寺遗存的时代特色建筑:

高桥寺原有三大特色建筑,即过街塔、高桥和城堡式山门。这三大特色建筑,均具有明显的时代特征。

1.高桥寺过街塔:

高桥寺过街塔立于盆地高台东部边缘,西距寺院山门约220米,东距广智寺980余米。过塔毁于两千年以前,塔下塔台还幸运地留存下来。塔台由山石垒砌,高3.3米,南北宽4.6米。东西长4.2米,中间券洞由加工石材发券砌成,高2.3米,宽2.2米。塔台上原有一座覆鉢式塔,塔身东面设佛龛,内供佛像一尊。可惜这座少见的过塔被盗宝者炸毁,只留一座塔台和散落的石质塔件。

过塔属于藏传佛教体系,塔台上多建覆鉢塔。数量为一、三、五座,塔台基座的券洞也有一门、三门之别。过塔这一建筑盛行于元代,是喇嘛教派的一种建塔形式。自公元1247年,藏传佛教信仰得到蒙古皇室的认同和支持,成为大元帝国的国教。元代统一中国后,覆鉢塔这种建筑形式也被带进了中原。罗哲文先生在所著《中国古塔》一书中介绍覆钵式塔时指出:“到元代窣堵波才从尼泊尔传入内地,大事兴建,成了古塔中数量较多的一种类型(摘自《中国古塔》第41页覆鉢式塔)”。

北京原有五座过塔,分别是居庸关过塔、万安山法海寺过塔、香山挂甲过塔、崇化寺过水塔和高桥寺过塔。过塔即为元代寺院的一种特有建筑标志,我们从五座过塔建筑中,也能触及到高桥寺的历史印记。

五座过塔中最著名的是居庸关过塔,居庸关过塔因塔已佚失又称“云台石阁”。元顺帝至正二(1342)年在居庸关建“过街三塔”。《北京市昌平县地名志》在“文化地名篇“中记:“云台石阁位于县域西北南口镇居庸关关城南门内。元时建永明宝相寺,又垒石为台,连建三大塔于通衢,台基如樵楼。其上四周栏杆旋绕,工巧壮丽,殿閣巍然势耸云霄故名”(摘自《北京市昌平县地名志》第773页)。

万安山法海寺山门也建有一座覆钵塔,法海寺是明代在元代所建弘教寺旧址上修复的,元代弘教寺始建于元世祖忽必烈年代。法海寺与其它寺院建筑不同之处,便是山门上建有白塔,俗称过街塔。吴長元在《宸垣識畧》中記::“弘教寺元世祖建。寺有石桥魚池,前有流泉亭,有乔松怪石。佛像青古,爲山中第一”。摘自《宸垣識畧》卷十五郊垌四第310页)

九龙山崇化寺元至正四年建为清水禅寺,寺后也曾有一座覆钵式过水塔。沈榜在《宛署杂记》“言”字篇记,“崇化寺在城子村元至正中建,名清水襌寺”。(摘自《宛署杂记》198页)前述三座过塔,均有史籍为证建于元代。高桥寺也具有过塔这一建筑,唯有这里的过塔是明代所建吗?

2.以桥冠寺名的高拱石桥:

高桥坐落在寺址东南约32米,介于过塔与山门之间。桥为单拱跨涧石桥,桥面至桥下山涧底部深约十余米。桥长10.2米,宽2.6米。桥两侧设有10对桥栏柱,栏柱高1.23米,柱面宽26X21厘米。高桥共设8对桥栏板,栏板长1.08米,高74厘米,厚13厘米。高桥桥拱跨度约四至五米之间,从桥面下望去如临深渊。高桥飞跨在十几米高的山涧之上。站在桥下仰望如同悬在空中的彩虹。高桥的设计建筑,使当年朝拜的人们似乎找到了通往佛国仙境的通道。以其独特的设计、大胆的施工、建成五百多年后,成为迷茫中寺院的代名词。高桥建于明代天顺元年,这座石桥应该是在原有桥梁的旧址上重建而成。明天顺元年不仅在在山门外建造桥梁,还对原有寺院进行了修复。

3.高桥寺城堡式山门的时代特色:

高桥寺山门建在遗址东南一角,座北面南,南高北低。寺院座西朝东,山门座北面南。不拘一格非中原传统布局,是高桥寺最大的特点。高桥寺遗存的山门残墙存高4.7米,券洞两侧石墙长出券洞约两米。设计者借助山门东墙,巧妙地设计成一面高大的弧形影壁。朝拜者通过过街塔便能望见影壁,给人以庄严震撼之感。山门外墙逐级上收,下宽1.62米,上部宽1.1米。山门券洞口宽1.7米,内宽1.96米,券洞南北长2.75米。券洞顶部用五层砖发券垒砌,南北两进出口镶以拱石。城台西墙,与寺院院墙相连。现在山门顶部与寺院地面基本持平,山门北面门拱基本埋于地下。笔者在山门下方洼地发现散落的覆鉢塔石件,疑为原建在山门顶部的塔所坠落。

我国寺庙建筑布局一般沿袭古制,主体建筑依次排列在中轴线上。而次要建筑安排在轴线两侧。明清时期中轴线主要排列有山门、天王殿、大雄宝殿等,其次为钟鼓楼、观音殿、罗汉堂、法堂和僧房等。而高桥寺遗址山门建于寺院一角,与传统布局存在巨大差异。漫步在高桥寺遗址废墟中搜寻,找不到京西文史所述规模宏大的感觉。更不见一处大殿的殿基。高桥寺遗址内到处散落着石构件,有的条石已经镶入古树根部。遗址内存有两种制式的烧砖,大者40X15厘米,小者为29.5X15厘米。两种不同制式的烧砖,可能分为前后两个朝代。

遗址内还残存一堵东南向的石砌墙角,残高五米多,东南两面长度各为四米多。这一残存石墙角也非中原建筑,疑为藏传佛教的塔楼殿遗迹。高桥寺山门的建筑形式,使我们联想到藏传佛教建筑的寺庙。如北京香山的昭庙,承德外八庙之一普陀宗乘之庙,多少能找到点高桥寺的影子。普陀宗乘之庙的山门尽管融入了中原楼阁建筑形式,但楼阁顶部仍建有一座覆鉢塔。

三.高桥寺附近发现的有关摩崖石刻:

高桥寺虽然见不到史籍记载和碑刻,但其附近发现的两则摩崖石刻均能从侧面提供一些参考。这两则摩崖一处位于鲁家滩水井沟小坑港,另一处则镌刻于高桥桥体的垒石上。

1.小坑港摩崖石刻:

2012年7.21大暴雨,将深埋于鲁家滩水井沟小坑港的元代石刻冲刷出来。小坑港距高桥寺约1200米,摩崖石刻共有两则,均为元代镌刻。摩崖均用线刻勾勒出边框,一则成长方形,另一则成梯形。其中长方形一则相比信息量较大,刻有:“至元」拾柒」年八」月日」口口」口記」”共十二字。在“月”字一边被毁的字遗存有“建”字的轮廓痕迹。建和記两字,一般用于较大工程的记录铭刻。潭柘寺水井沟是通往高桥寺的另一条通道,高桥寺之外其四至范围内历史上并无建筑值得铭刻。明代在高桥寺造桥,尚需“軍夫一千員名”,历史更早的元代创建寺院则需更多人力。虽然吕峪沟是高桥寺天然通道,但过塔东部是天然绝壁上下困难。如果走水井沟去高桥寺则属于逐级缓升的山地,可能是当初运送物资的主要通道。摩崖石刻很可能是当年创建寺院后的一则记铭,为我们今天探索高桥寺历史提供了帮助。我们有理由相信,这处摩崖与高桥寺的创建年代存在联系。如果这一条摩崖为高桥寺创建时所刻,高桥寺最初则创建于元世祖至元拾柒(1280)年,高桥寺所属过塔相比居庸关过塔的建造早了六十二年。

2.高桥桥体摩崖石刻:

近年在高桥桥拱西南发现一则摩崖石刻,石刻为明代天顺元年在此造桥时所刻。石刻位于高桥西南第一桥栏板向下1.1米处,摩崖镌刻于一块桥体垒砌的石块上。石块成不规则形,长66厘米,高38厘米,摩崖所刻字径大小不一。石刻抬头刻“内官監大人馮慕等官日口長忧梵文祠聖地”,落款刻“軍夫一千員名天順元年間造”。摩崖共镌刻十排文字,中间部分少数文字能辨认,但不能通读。石刻明确镌刻“天順元年造”桥梁,而并非创建高桥寺时间。石刻第二排和第三排刻有“長忧梵文祠聖地”连贯七字,是在此造桥的前因和后果。 “长忧梵文祠聖地”,说明高桥寺在明天顺元年已经颓败需要修葺。这则摩崖石刻的发现,为揭开高桥寺原称提供了又一份旁证。

四.富察敦崇所著《遊梨儿峪記》中所谈“北山文殊院”:

四川社会科学院于1987年,出版了雷梦水先生撰写的《文史掌故》一书。《文史掌故》中,收录了富察敦崇《遊梨兒峪記》。富察敦崇在《遊梨儿峪記》中,逐个谈到吕峪沟内的环秀寺、观音殿,而后“登北山至文殊院”(高桥寺)。该文篇幅不长,全文引于后:

《遊梨儿峪記》:“年來时事變迁,芒無歸宿,叫嚣隳突,触目惊心。欲求一避世之地而不得,惟時取桃花源記,倚枕读之,終惜其爲寓言也。癸丑秋九月,费君瑞龄,招遊西山。初八日壬辰,携一僮一仆及孫爾壽,戴星而出,登東西行。過蘆溝,逾良鄉,北轉至坨里,則费君已遣小舆相迊矣。而去山犹甚遠也,迤逦前進,凡經村镇三,曰石梯,曰水月。曰上萬。過上萬三里许,行步漸高,已入樂壽山莊之南界。樂壽山莊者,费君等四氏之别業也。

地本僧寺遗址,山名積毂,寺曰環秀,俗呼曰梨兒峪沟,有大明景泰、成化、弘治碑碣,明以上無考焉。舁甫及門,费君僧服出迊,左执蝇拂,右拄鐵杖,合掌問訊,俨然大刹,善知识,呜呼!君非昔日樹旗旌乘五馬南面称太守之人耶,何不幸至於斯也;君非昔日奔走公卿蒙犯霜露嗫嚅其口热中於心之人耶,何淡泊以至於斯也。俯仰大笑,拾级登堂,遊侣毕集。日瑞丰字裕如者,费君之貴介弟也,曰致礽、曰致澤者,费君之子若侄也。皆前日至。山肴野蔌,罗列满前,饮酒未終,已颓然入梦矣。癸巳,重陽也。登東山之麓,割肉而食,夕陽欲下。

循山而西,有觀音殿焉。墙壁倾圯,荒榛满目。再行一二里,遥聞犬吠聲,人家二三結宇断崖上。門前昏柿林,霜葉微紅,實垂至地。崖下有泉一泓,清冷澄澈,停蓄不流。客有携茶具者,汲而烹之,殊甘美也。泉東數步,又有一小泉由石隙中出,曲折萦廻,入地而没,惜無人疏凿爾。

甲午晨起,登北山至文殊院,院久廢,無一椽之遺,而形势殊勝,真龍盤虎踞之地也。是日晚,大雨彻夜,至明未息坐看山头雲起,弥漫半空,想身已在雲霧中矣。丙申曉晴,雲消霧散,遥見东北絕頂處有紅葉數叢。詢之土人,曰平臺山,往返十余里。勉力而往,行将及半,遇耕者王清源,曰平臺山望之甚近,行之甚艱,怪石巉岩,艱容跬步,恐非翁之所能及也。予亦以筋力既疲,廢然而返。东山月上,又复快然,敬叟世五,携有短笛,倚窗作梅花三弄,余音嘹亮,响彻重霄,真不知身在人世矣。次日,辞主人歸,半日抵家,覺庭宇湫隘,繁杂不堪,深悔多此一返,他日携家而往,愿授百亩而爲之耕,紅樹青山,處處可志,諒不至如武陵渔人欲重訪桃源而不得也。上萬,阿显臣,高尚士也,与费、齊、奎三氏。同爲莊主人。敬叟名昌,姓博尔济吉特,乃费君之婦翁。項氏潤芳,字澍田,亦费君之姻婭。费君字鹤莊,本复姓费莫,因從简,去莫存费,亦世之有心人也。乙亥雨窗鐵狮道人富察敦崇記“。(此文引自京西著名文史学者潘惠楼先生网上文章,以潘先生久富的资历与威望而直接引用,恕不能提供书刊章节与页数。)

富察敦崇,(1855——1922)字礼臣,号铁狮道人,满族,晚清著名文人,主要著述有《燕京歲時記》。从富察敦崇《遊梨儿峪記》可知,“過蘆沟,逾良鄉,北轉至坨里”,进梨儿峪则至环秀寺,“循山而西,有觀音殿焉”。富察敦崇在文中用简略的文字,前后介绍了吕峪沟内的环秀寺和观音殿。而后记有“甲午晨起,登北山至文殊院”。吕峪沟内环秀寺以北,只有广智寺和高桥寺。富察敦崇以“觀音殿”一称已谈到了广智寺,除此之外北山只有一处高桥寺了。富察敦崇走进“文殊院”时,高桥已经建造了四百多年。当时寺院的名称还没有被人们淡忘,故称“文殊院”而非“高桥寺”。文中所记“院久廢,無一椽之遺”,告诉我们高桥寺在清末民初已经“久廢”而非“解放后还有一定的规模”。

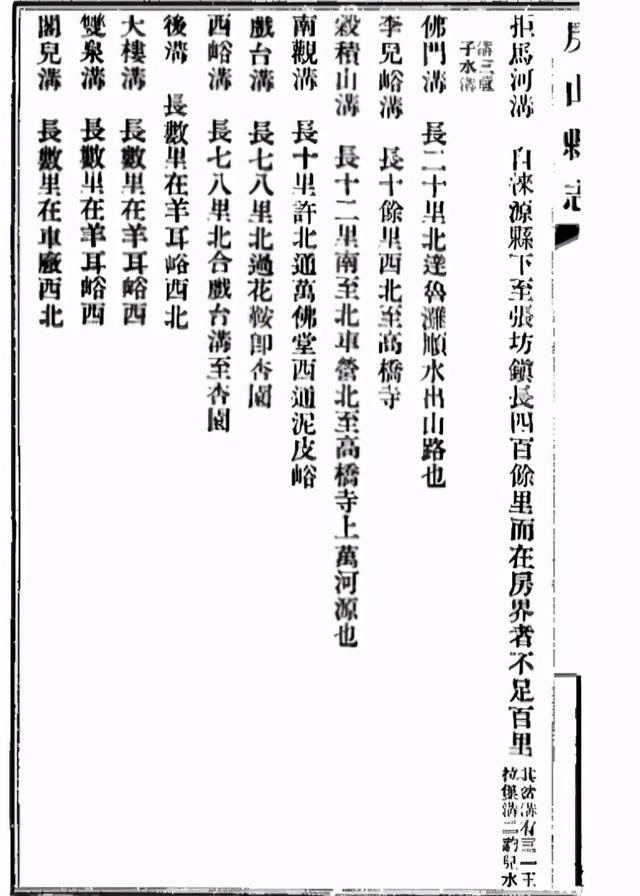

寺名由“文殊院”演变为“高桥寺”,并不是当代人的发明。有学者考证,富察敦崇游历梨儿峪约在1913年。而民国十七季(1928年)重修的《房山縣志》,已经开始称文殊院为“高桥寺”了。《房山縣志》在山脉河套沟一节记有李儿峪沟和谷积山沟:“李兒峪溝長十餘里西北至高桥寺”;“糓積山沟長十二里南至北車營北至高桥寺上萬河源也”(摘自《房山縣志》第48页)。《补续高僧传》记载,明代高僧遍融真圆曾隐居榖积。高桥寺原称文殊院以民国富察敦崇《游梨儿峪记》为终,高桥寺一称则以民国《房山縣志》记录为始。高桥寺一称已经延续了93年,探索原称的确存在很多困难。 但高桥摩崖石刻刻有“文祠”,富察敦崇在《遊梨儿峪記》一文中称为“文殊院”。历史文字已经为我们揭开高桥寺寺名之谜,提供了有力的证据。

当地民间流传高桥寺曾有不法僧人,也许说的是明代隐居于此的高僧遍融真圆。《补续高僧传》记:“真圆。字大方。遍融其别号也。蜀之营山人。姓鲜氏。......师在狱凡三阅月,文肃公疏请,得免。师念苦缘当百日,今未满。且不能舍狱众,坚不肯出。比出,隐榖积山。块然独坐,见人不起。亦不举手。会中贵杨某,奉慈圣命,请居世刹海,赐内帑紫衣宝幡龙藏真圆。字大方。遍融其别号也。蜀之营山人。姓鲜氏。。时江陵方柄国,尝诣师。侍者屡促师迎,不应。江陵至榻前,始徐起。执其手曰,公来何为。曰来问佛法。师曰尽心佐理朝廷,此真佛法,舍此俱为戏论耳“。以遍融真圆对朝廷之傲慢,也许正是明代诸多史籍缺少对高桥寺记载的原因之一。

综上所述可知,高桥寺建筑并非明清传统布局的寺庙。而是蒙元帝国统一全国后,将藏传佛教建筑带进中原的一处典型遗迹。“高桥寺原名广智寺”一说没有事实依据,是张冠李戴、以讹传讹的道听途说。勅赐广智禅寺碑遗存位置,已经足以证明观音殿是广智寺的一部分。如果仍坚持称过塔为广智寺所属过塔,那无疑是在将自家的地域文物拱手让与了他人。当前需要否定“高桥寺即广智寺”,因为寺院遗址残存的过塔、城堡式山门,均属元代建筑遗迹。高桥寺附近发现的元明两代的摩崖石刻文字,补充说明高桥寺建于元代。明代摩崖所刻“忧梵文祠”,富察敦崇所称“文殊院”,已经告诉我们古近代这里的真正名称。应该以科学的态度对待高桥寺原称,力求避免张冠李戴的尴尬。

笔者来头条不为挣钱,不盲目追求点击率。文章谢绝转载,敬请谅解。