春去秋來,冬過春至,記不清到底去過華爾騰池(Walden Pond)多少次,最難忘的莫過於第一次,朋友開著他那輛十四年中古車,平常只在周末開到中國城買菜。康考特(Concord)離劍橋約四十分鐘車程,臨行前夕,他特地去換了個新電池。

那天天氣突然轉陰,看樣子風雨欲來,兩人都在興頭上,不願取消。

不論何等的風雨,在一個健康而純潔的人聽來,都有如「風奏琴」的音樂。

午後二點多,朋友到燕京圖書館接我,然後他說得先到教授的辦公室,把一份報告送去。路旁停好車,他要我在車上等,隨手扔給我一張攤開的地圖:「妳研究一下待會要走的路線,我馬上回來。」

拿著地圖,我左看右瞧了老半天,這是劍橋市的地圖,並不涵蓋整個麻州,任憑我怎麼努力找,也只找到查爾斯河和麻州大道,卻看不出有哪條路通往康考特。於是我坐在車裡發呆,發冷,任由外頭寒風從車窗裡吹進來。

約莫個把鐘頭,朋友回來,問道:

「冷不冷?」

「還好。」

他坐上駕駛座,天冷,車子啟動好久。然後他偏過右臉,問我地圖看得如何,我聳聳肩,一臉茫然:「不知道為什麼,找不到那地方。」

他瞥了眼我一直捧在手上的地圖,笑嘆道:「就在背面呢!妳怎麼沒想到把地圖翻過來!」

唉!真糊塗!我怎麼沒想到呢

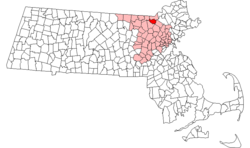

。翻過背面,果然地圖上清楚標出:康考特以及

梭羅的小木屋(

Thoreau's Cabin)。

2

秋深了。

雨剛下過,池上出現一彎彩虹,給周遭的草與樹渲染上顏色。林中樹木被雨水和霧氣淡化了,遠近幾乎失去距離。在梭羅的年代,華爾騰池有半里長,一又四分之三英里周圍,面積約六十一英畝半。今天因淤積緣故,池的面積可能小了點。

池水有時藍,有時綠,池面明淨如玻璃。梭羅形容華爾騰池:

沒有任何石頭可以打碎的鏡子;沒有任何風雨和塵埃可以模糊它常新的鏡面。

散文家愛默森(Ralph Waldo Emerson)在一八四○年四月九日的日記中給華爾騰起一個名字,叫「神之滴」(God's Drop)-- 神的眼淚,好大的一滴眼淚。

華爾騰池為一萬二千年前威斯康辛冰川溶水,也就是說這類湖泊沒有入口或出口,水質澄清純淨。有一次,梭羅不小心把斧頭掉落在池裡,因為池水是如此清澈,所以他可看到沉落二十五呎湖底的斧頭,於是想法子打撈上來。池畔,漁翁靜靜垂釣,與周遭的白樺和松樹相映成趣。面對淨純無波的池面,不由得令人懷念起當年在此躑躅的哲學家。我們沿著

池邊緣窄窄的小徑 行去,繞湖一周,約四十分鐘。

小徑 旁,

周遭林子裡生長不少白樺,葉已落盡,只剩光禿禿的樹幹,朋友且驚喜道:

「這很適合油畫的背景。」

朋友有感地說,待目前的課業告一段落,他將從頭開始習畫、學鋼琴,這是他長久以來渴盼卻一直沒時間和機會去做的。我驀然想到,這是他來美國的第幾年?學位還沒到手,哪裡有心想別的?

「等我學習完畢,再也不念法律了。」他沉吟地說。

生活有千百種,為什麼我們只過一種。

而他與

梭羅 竟是校友,只不過以前梭羅念的時候仍稱劍橋學院。梭羅慨嘆:

在劍橋學院蜂房中用功讀書的學生正像沙漠中回教徒的苦行僧一樣孤獨。我想到這句話,形容得彷彿就是我的朋友。

小木屋門扉緊掩,不得而入。我們倆擠在窗前探望室內,看到一席藍色單人床,一幅梭羅畫像,還有磚造壁爐。

( 梭羅的小木屋 - 內部 )

我屋裡有三把椅子,一把為獨處,兩把為友情,三把為交往。其實那三把椅子早已不復存在,而書桌則挪到附近的水果地博物館(Fruitlands Museum)永久展示。

朋友說,梭羅的小木屋其實比他住的法學院單身宿舍略小一點;《湖濱散記》裡提到哈佛宿舍,當年租金每年三十美元,而朋友現在每月繳的租金剛好十倍。這麼小的房間,梭羅卻說,屋內可容納二十五至三十個「靈魂」,頗令我訝異。每次我到朋友宿舍裡,仄隘狹小,若一次擠了三人以上,就會覺得手腳伸展不開。

當日離去時,華爾騰池上浮起薄霧,夕陽璀璨的光彩染遍穹蒼。秋天轉黃變紅的葉子,林子裡奔竄幾隻不知名的小動物,有時撲通入水,激起輕微的嘩喇喇聲響,短暫即歸於沉寂。

3

一八四五年,梭羅二十八歲,自詡為「風雪和風雨的觀察員」。他一個人來到康考特的華爾騰湖,向散文家愛默森(Emerson)借一塊地,自個兒築起一座小木屋,一個人閱讀、寫作與生活。他嘗試以最低的代價,過著素樸但充實的日子。

梭羅自己蓋這座小木屋,以及相連的小木棚,只花了二十七點九四美元的材料費。

帳目的明細如下: 板子--8.03美元

屋頂和牆壁用的廢木板--4美元

兩扇舊玻璃窗--2.25美元

一千塊舊磚--4美元

兩桶石灰--2.4美元

鬃毛--0.31美元

門閂--0.10美元

買一千塊舊磚建造煙囪和爐灶,這是可以理解的。但是鬃髮的用途,頗令猜疑?原來那是用來混合灰泥,利用鬃毛散開成網狀,強韌而細長的特性,使灰泥漿更加堅固。雖然梭羅蓋的是小木屋,但屋內牆壁仍需要塗灰泥。這令人想起當年國姓爺在台南安平建赤崁樓,以米糠、糖水、糯米汁和磚石建樓牆,道理是一樣的。

朋友問我,到了那兒能做什麼。我說,單是觀察四季的更迭,不就夠忙的?

這段期間,說梭羅是隱居,其實不盡然。有時他也回村子找朋友談天,幫家人打雜,或邀朋友來小木屋作客。其中有八個月時間,除了寫作、沉思,他也從測量、木工和村裡各種散工,賺取微薄生活費。梭羅曾為華爾騰池作地理測量,繪成一張比例精確的測量圖,供後人參考。然而,當年他手植的四百株白松早已蕩然無存,部分毀於火災,剩下的則在一九三年颶風來臨時全部遭殃。

在華爾騰池畔,梭羅停留兩年兩個月又兩天,以筆記錄下他對大自

然和社會的省思。他離開的時候是一八四七年九月,正是秋涼時分。這

些筆錄收集成冊,以華爾騰池為名,即經典名著《湖濱散記》。

4

是的,來到這兒的遊客,多數是為了體驗梭羅筆下的種種心路歷程。

每個人其實都是文明生活的過客,無知和錯誤,填

滿了人為的憂慮;忙不完的生命粗活,使人們無 法採

集生命的美果。

一八四八年梭羅又發表《論公民抗拒》(Civil Disobedience)一書

,主張無為而治,公民有權以非暴力手段反抗暴政,反抗不合理的法制。

這本書影響深遠,連遠在印度的聖雄甘地,近在美國的民權鬥士馬丁路德

.金恩(Martin Luther King),在爭取民權的運動過程中,無不受到梭羅

的感召。

因為反對蓄奴制,梭羅以拒繳人頭稅作抗議。有天傍晚,梭羅回康考特村子拿一隻鞋時 ,被警方以逃稅名義逮捕,關在牢裡一夜,次日有匿名親戚把稅繳清才得釋放。康考特一度文風鼎盛,生前,愛默森介紹當地文人給梭羅認識,如《紅字》作者霍桑及以《小婦人》名噪一時的露薏莎.奧爾科特(

Louisa May Alcott)。這其中,唯有梭羅是在康考特出生。梭羅曾經送給霍桑一座花園,當作結婚禮物。1862年5月9日,梭羅因慢性肺結核病逝,與這群文人朋友同葬在「沉睡谷墓園」(Sleepy Hollow Cemetary)。

5

離開華爾騰池,梭羅後來把小木屋贈予地主愛默森,愛氏又轉售給他

家的園丁。兩年後,有兩個農夫把屋買下,整座運到另一個地方用來儲存穀物。一八六八年,他們把木屋拆了,木材當作廢木出售。直到一九四五年,一位歷史學家在

木屋遺址 發現

煙囪的基石,於是根據梭羅妹妹

蘇菲亞手繪小木屋

的圖畫,一九八○年代重建一座「複製小木屋」。 這座「新」的小木屋離馬路及

停車場 較近,與舊址有段距離,倒是方便遊客來訪。

如今遺址上石頭已堆成了石塚,據說是每個來過的人都會撿一顆石頭丟回去,日子一久,石頭就越堆越高了。瞧!朋有也有樣學樣,彎腰從地上撿起一顆鵝卵石,「磕」一聲,石頭不偏不倚飛落在石坡頂端。

那是一九九三年十月的事了。後來我又去了華爾騰池不知多少次,和不同的伴。冬天在池上滑冰,夏天去游泳──

池畔運來海沙,闢成一片沙灘。華爾

騰池曾是梭羅沐浴的地方,現在則是波士頓人的露天大澡堂。只要池水沒有結冰,還可以划非木頭做成的獨木舟(Kayaking)。

一九九九年春,我從台北飛往波士頓,夜宿 Kendall Square地鐵口的一家旅館。這回又去了一趟華爾騰池,陪同我去的是另一位在哈佛工作多年的友人。這回發現小木屋前多添了一座

梭羅全身塑像,他左手伸出,掌心向臉,似乎在沉思的樣子,倒是小銅人個子矮小,不知是否依真人比例塑造。走過

池畔小徑,看到為了作水土保持,池的周圍坡緣遭繩網五花大綁,禁止人行,以防土坡崩陷。近年來,美國梭羅學會成立「搶救華爾騰池委員會」,努力使華爾騰池回復到梭羅、愛默森當年所在時的模樣。有人甚至建議,應該把華爾騰池關閉一段時間,讓「大自然」為自己療傷。

當晚,從哈佛廣場附近的下榻旅館處,打電話給兩年不見的朋友,他目前任職於芝加哥一家大型律師事務所。哈啦一陣,掛斷電話前,匆匆問他:

「大律師,您如今開始習畫、學鋼琴了嗎?」

「唉!」聽筒那頭傳來他重重嘆氣的聲音:「別提了,好不容易畢了業,接著考 Bar(律師執照)。現在事務所又要升我為 partner (合夥人),明年可能會調回北京,每天忙得像一隻狗,哪來閒情逸致習畫、學鋼琴?妳以為我是梭羅?」

華爾騰池遊客服務中心:

Walden Pond Visitor Information

Route 126, Concord, MA 01742

U. S. A.

(978)369 - 3254